京都の嵐山を巡るシリーズ。

前回ご紹介した常寂光寺を後にし、次のスポットへ。

ここ数日の冷え込みで、京都各地で紅葉が見頃となっております。

訪れた時も彩りがよかったです。

小倉山の麓に位置する常寂光寺からテクテクと降りてくると、

当たり一面芝生の何もない広場に出くわします。

その広場を前に1軒ポツンとあるあの建物、ココが次なるスポット。

電信柱もなく、ココだけ一昔前のような風景です。

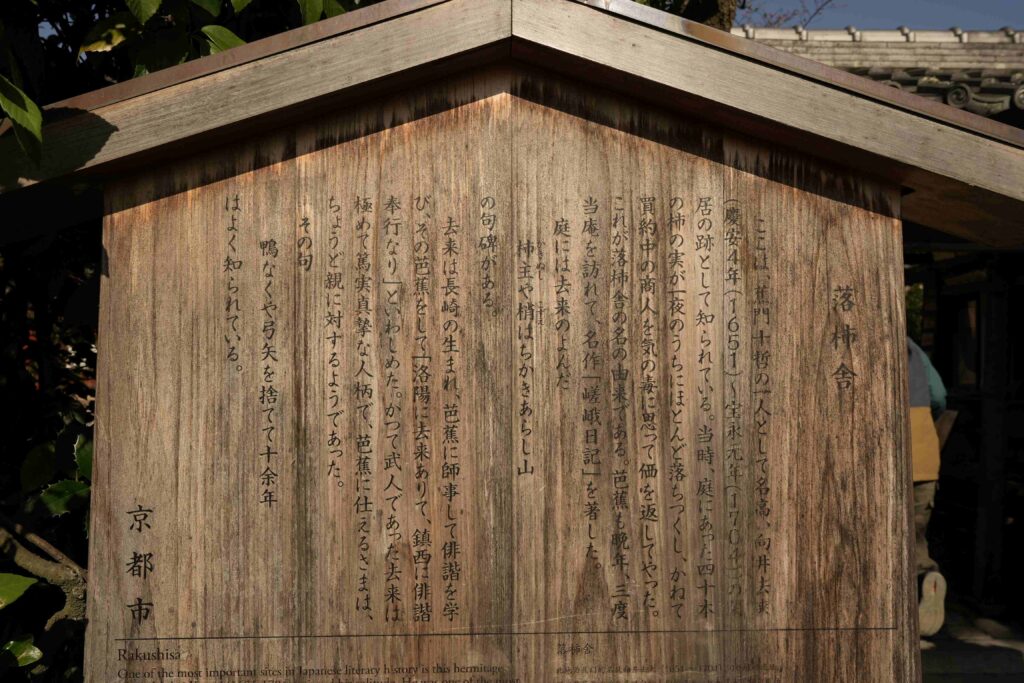

どういった由来があるのかと申しますと…

にしても、40本もの柿の実が一夜でほぼ落ちるとは…

実はワタシ、大の柿好き。

自然に落ちてくれると助かると思うのですが、売り物にはならないのでしょうか?

ちなみに、ワタシはココを「らくがきしゃ」と読んでましたが、

落書きをしたわけではありません…?

常寂光寺の仁王門ほど整備されていないところが庶民風で、

これまた味わいがあります。

ちなみに、左側にあるのは柿の木。

コレが掛けられていると庵主が在宅で、

無ければ不在であることを来訪者に告げていたとのこと。

何とも、自由人たる俳人を物語るエピソードですな。

囲炉裏のようなものがありますが、

普通はリビングにあると思うのですが、

何に使ってたのでしょうか?

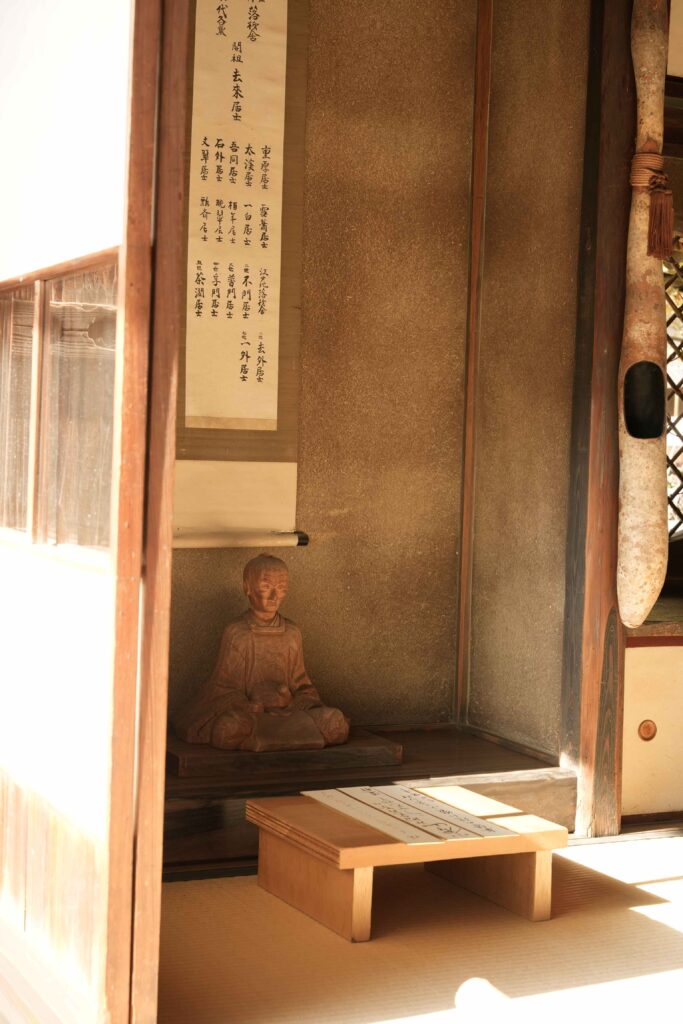

飾らず質素な生活だったことが見てとれます。

この落ち着いた趣が俳句を創造するのかもしれません。

この奥の敷地内には庵主のお墓もありました。

全てを俳句に捧げた人生だったのでしょうか。

師匠の松尾芭蕉もココを三度訪ねているとか。

一緒に柿を食べたのでしょうか。

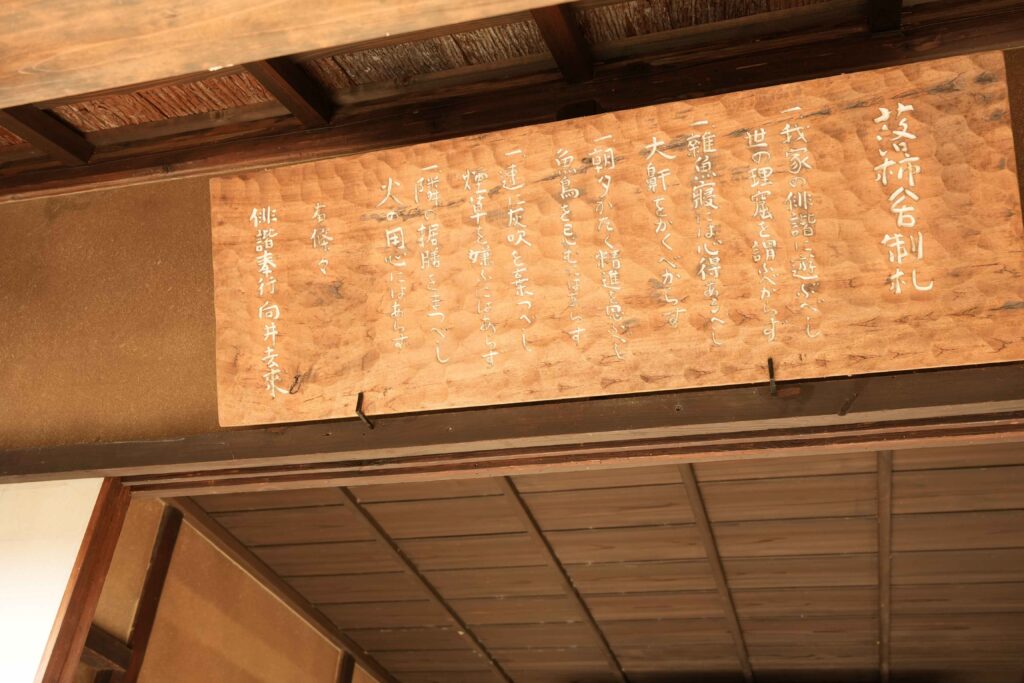

二つ目に、雑魚寝で大きい「いびき」をかくなとあります。

確かに、俳句の瞑想中に横でいびきをかかれたら、たまったもんではありません(笑

御自ら「俳諧奉行」とも…お見事!

質素なたたずまいにもセンスを感じさせてくれます。

個人的にとても心に刺さりました。

生垣に囲まれた落柿舎には柿の木はもちろん、

お庭に色んなお花がありました。

それらはまた次回に紹介させて頂きます。

コメント